Les requins seraient moins nombreux cette année dans l’océan Atlantique Nord et des chercheurs s’en inquiètent. Les requins sont au coeur de l’écosystème marin; sans leur présence, la biodiversité marine serait menacée, affirment les spécialistes.

«C’est certainement différent cette année. On voit moins de requins, beaucoup moins de requins.» – Manuel Dureuil, chercheur, Université Dalhousie

Les requins sont de super prédateurs et la majorité des humains les craignent, pourtant, ce sont eux qui sont victimes des hommes. Le réchauffement climatique, la surpêche et les techniques de pêche commerciale seraient les principales raisons qui expliquent pourquoi les requins sont moins présents cette année dans l’océan Atlantique, selon Manuel Dureuil, chercheur à l’Université Dalhousie, à Halifax.

Il y a plus d’une vingtaine d’espèces de requins en Atlantique. Les plus communs sont le requin bleu, le requin-taupe et le requin-taupe commun. Les plus nombreux et les plus prolifiques sont les requins bleus. On estime leur population à un ou deux millions dans l’Atlantique Nord.

Le réchauffement climatique

Les effets du changement climatique et de l’augmentation de la température de l’océan pourraient expliquer la faible présence des requins, ajoute Manuel Dureuil. On enregistre des températures beaucoup plus chaudes qu’à l’habitude depuis les deux dernières années. Selon le chercheur, les requins préfèrent nager dans des eaux plus fraîches.

La forte augmentation de la température constatée l’an dernier et au début de l’année en cours a été causée en partie par le phénomène El Nino. Ce phénomène a des répercussions dans le monde entier et survient tous les deux à sept ans. Le dernier épisode a été particulièrement puissant.

L’eau verte

La couleur de l’eau dans l’Atlantique a aussi changé cette année. L’eau normalement bleue et transparente est actuellement verdâtre. C’est à cause de la présence accrue de phytoplanctons. Un phénomène important que les spécialistes n’avaient pas observé depuis plus de 16 ans au large des côtes canadiennes. Cette couleur verdâtre déplaît aux requins, ajoute Manuel Dureuil.

La surpêche

Si les spécialistes ne peuvent pas statuer officiellement sur l’état de la population de requin dans le monde, c’est qu’il manque considérablement de données fiables.

«On ne peut pas dire que c’est à cause de la surpêche, mais on ne peut pas dire non plus que ce n’est pas à cause la surpêche» – Manuel Dureuil, chercheur, Université Dalhousie

Procéder à une véritable évaluation de la population des requins nécessiterait des efforts collectifs à l’échelle internationale, puisque les requins se déplacent d’un océan à l’autre. Mais selon Warren Joyce, de l’Institut océanographique Bedford, la surpêche est responsable de la diminution du nombre de requins dans plusieurs régions du monde.

«Je pense que c’est urgent, les populations de requins sont en déclin partout dans le monde. Ils sont pêchés partout surtout pour leurs ailerons pour le marché asiatique.» – Warren Joyce, chercheur, Institut océanographique Bedford

La menace des pêches commerciales du thon et de l’espadon

Une autre raison qui pourrait expliquer un possible déclin de la population de requin cette année est la capture accidentelle, causée par les pêches commerciales de thon et d’espadon.

Les bateaux de pêche à la palangre de poisson pélagique, comme le thon et l’espadon, utilisent une ligne de pêche jusqu’à 120 km de long où l’on installe des hameçons à environ tous les 10 mètres. La ligne reste dans l’eau pendant plus de 24 heures. Les pêcheurs récupèrent ensuite les prises qui ont été récoltées grâce aux milliers d’hameçons laissés à la mer.

Cette méthode ne permet pas de sélectionner les poissons souhaités ni d’éviter la capture de poissons juvéniles ou d’autres espèces déjà menacées.

Cette méthode ne permet pas de sélectionner les poissons souhaités ni d’éviter la capture de poissons juvéniles ou d’autres espèces déjà menacées.

Même si le Canada, comme 80 autres pays, a adopté en 1995 le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui établit des principes et des normes pour assurer une utilisation durable des écosystèmes aquatiques, ces pêches continuent de nuire à la santé de l’écosystème des océans.

Cette méthode menace la pérennité de nombreuses espèces et met en péril le maintien de la biodiversité dans certaines régions du monde.

Les requins, une nuisance pour les pêcheurs

Marven Stoddard a 40 ans d’expérience dans la pêche commerciale de l’espadon à la palangre. Il est loin de penser qu’il y a moins de requin cette année. Il considère les requins dans l’Atlantique comme une nuisance pour son entreprise.

Très souvent, il capture accidentellement des requins pris dans ses hameçons. Il parle de plusieurs centaines de prises accidentelles dans les premières semaines de la saison, un nombre qui décroît après les 4 ou 5 premières semaines.

«Ce n’est pas rare de perdre 400 à 500 hameçons à cause des requins. On en pêche souvent plusieurs centaines chaque fois qu’on va en mer.» – Marven Stoddard, pêcheur commercial à la palangre d’espadon

Et cette situation se produit depuis les 40 dernières années, ajoute-t-il. Selon lui, les 76 autres titulaires de permis de pêche à la palangre d’espadon dans l’est du Canada vivent la même réalité.

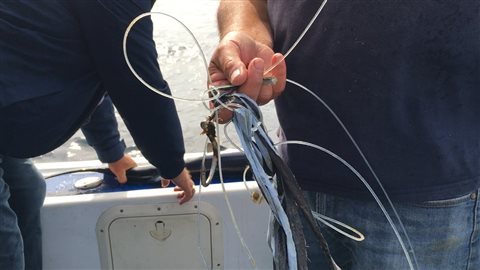

Pour se débarrasser des requins pris dans leurs hameçons, les pêcheurs coupent une partie de la ligne et laissent l’hameçon dans le requin. Il serait impossible d’amener le poisson à bord, affirme le pêcheur. La manoeuvre serait trop risquée et prendrait beaucoup de temps.

Un mordu des requins

Art Gaetan est un pêcheur d’Halifax. Il a une entreprise de pêche récréative aux requins avec remise à l’eau depuis plus de 17 ans. Lui aussi a remarqué qu’il y a beaucoup moins de requins cette année. Ses prises ont chuté de 75 à80 %. Il pêche au moins un requin blessé tous les jours à cause des lignes de pêche commerciale.

«Il était enroulé de corde, il grandissait avec la corde autour du coup. Ça lui coupait la peau. Il serait mort si on ne lui avait pas enlevé la ligne de pêche commerciale» – Art Gaetan, propriétaire du Blueshark Charter

Pour aider la recherche, Art Gaetan procède au marquage de chacune de ses prises. Il les mesure aussi. De cette façon, il espère contribuer à augmenter les données disponibles sur les populations de poissons.

Il croit que les méthodes de pêche commerciale sont dépassées.

«Je ne dis pas d’arrêter de faire de la pêche palangrière.Tout le monde doit gagner sa vie. Mais je pense qu’en 2016, lancer des hameçons à la mer avec des appâts et d’espérer pêcher seulement la sorte de poisson que l’on veut, c’est impossible.» – Art Gaetan

Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada affirme que tant et aussi longtemps que les requins sont remis à l’eau vivants, peu importe l’état du poisson, les lois concernant les captures accidentelles sont respectées.

Le ministère s’en remet aux données existantes, et ce même si tous les spécialistes à qui nous avons parlé s’entendent pour dire qu’il manque considérablement de données pour prétendre que les requins ne sont pas menacés et qu’il n’y a pas de surpêche.

Solutions

Le manque de données rend difficile l’élaboration de mesures et de règlements, donc une meilleure évaluation du stock d’individus ferait partie de la solution. Manuel Dureuil souhaite que la communauté internationale se mobilise et adopte des lois pour mieux protéger les requins.

Il faudrait aussi améliorer les méthodes de pêche et revoir les standards pour octroyer des certifications écoresponsables aux pêcheries. L’organisme de protection de la faune WWF croit qu’il devrait y avoir à bord des bateaux de pêche commerciale des chercheurs afin de comptabiliser le nombre de prises accidentelles.

Pour minimiser les rencontres avec les requins, il faudrait que le gouvernement oblige les titulaires de permis de pêche à la palangre à changer l’endroit où ils pêchent lorsque l’endroit est reconnu pour la présence d’une pépinière de requins.

«Pour les requins comme les requins bleus, qui passent leurs vies en surface, ça doit être un effort collectif. Tous les pays doivent se concerter pour bien les protéger. La solution ne peut pas se faire seulement à partir du Canada.» – Manuel Dureuil

Un texte de Elisa Serret

LA UNE : Le requin-taupe commun est une des 20 espèces présentes en Atlantique. PHOTO : ELISA SERRET | ICI RADIO-CANADA