Ottawa pourrait lancer un nouveau programme de récupération d’engins de pêche fantômes. C’est du moins ce qu’a indiqué la ministre des Pêches et des Océans lors de son passage aux Îles-de-la-Madeleine, au début de la semaine.

Depuis sa création, en 2020, le Fonds pour les engins fantômes a permis de récupérer plus de 2244 tonnes d’engins de pêche abandonnés ainsi que 883 km de cordages.

Toutefois, ce programme a pris fin en mars dernier.

Depuis, des consultations sont menées par Pêches et Océans partout au pays auprès des pêcheurs, des communautés autochtones et d’autres experts afin de faire le bilan du programme. On est en train d’évaluer comment on peut faire mieux, comment on peut faire les choses autrement. Il y a de l’expertise aussi qui s’est développée sur le terrain. Ça fait partie de l’analyse qu’on fait actuellement. C’est quelque chose qui doit se poursuivre. C’est quelque chose dont j’ai discuté avec les associations

, a commenté la ministre Lebouthillier.

On analyse, on regarde ce qui a été fait, puis on se repositionne pour faire encore mieux dans une deuxième phase.

Cinq ans de développement

Chercheur industriel et chargé de projet à Merinov, Alex Fréchette estime que le Canada a été capable au cours des dernières années de concevoir des outils et d’organiser des campagnes de récupération. Le secteur des pêches, estime ce chercheur, a beaucoup évolué sur le plan technique.

Le centre de recherche Merinov, par exemple, a pu mettre au point différentes stratégies comme la détection en mer des engins grâce à l’intelligence artificielle, la conception de grappins adaptés aux divers bateaux de pêche ou encore l’identification des zones potentiellement plus à risque pour les espèces en péril.

Les pêcheurs ont été des partenaires de premier plan dans le développement des systèmes de récupération des engins fantômes. (Photo d’archives) Photo : Merinov

Durant cette période, Merinov a collaboré à différents égards avec diverses associations de la région, par exemple l’ACPG, le RPPSG et le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine pour la revalorisation des engins.

Il reste encore peut-être à développer ou à intégrer un petit peu la totalité des connaissances acquises durant les cinq dernières années

, fait observer le chercheur de Merinov. Mais maintenant, on arrive à un point où il faut se poser peut-être des questions pour bien caractériser la totalité des bienfaits ou des gains environnementaux de retirer des engins de pêche fantômes et dans quelle mesure on peut optimiser cette récupération-là.

D’autres sources de financement

Même si le principal programme de financement de la récupération des engins de pêche a pris fin, il existe un autre fonds, le programme d’intendance pour l’habitat des espèces en péril.

C’est d’ailleurs par le truchement de ce programme que le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) a pu poursuivre ses activités au printemps.

Le CERMIM a reçu 168 000 $ sur deux ans grâce à ce programme. Même si la ministre Lebouthillier n’en a fait l’annonce que cette semaine, le projet est en marche depuis le printemps dernier, explique M. Massé.

Trois missions étaient associées à la contribution du ministère. On en avait une pour faire de la localisation, de la récupération d’engins fantômes dans un secteur, un quadrilatère qui avait été fermé pour les baleines noires

, précise M. Massé. Cette opération a été effectuée avec le robot sous-marin télécommandé mis au point par l’organisme.

Certains casiers sont au fond de l’eau depuis des années. (Photos d’archives) Photo : Merinov

Dans un second temps, toujours à l’aide du robot, le CERMIM a effectué diverses observations d’espèces en péril entre les îles de la Madeleine et Terre-Neuve dans des refuges de plumes de mer où la pêche a été fermée.

Marc-Olivier Massé explique que le robot permet d’avoir des yeux sur le fond

. Ça permet de voir, dit-il, pourquoi ces zones ne sont pas exploitées, ce qu’on y trouve. Le fait de le voir sur une carte ou de le voir vraiment en vidéo, tout ce qu’on trouve là-dedans, ça donne une approche différente.

Sensibilisation

Au cours des prochains mois, le CERMIM se servira de ces images pour mettre en œuvre le dernier volet du projet, soit la création d’un programme de sensibilisation aux engins fantômes perdus ou abandonnés et l’analyse de leur impact sur les espèces en péril. On est capables de documenter et de partager la connaissance pour voir un peu les cordages dans la colonne d’eau. Qu’est-ce qui se colonise dans la cage? Quelles espèces sont prises là-dedans?

Le but consiste à favoriser, selon M. Massé, une meilleure compréhension par les pêcheurs des questions liées à la protection des espèces en péril. Nous, on fait de la science, on n’est pas militants ou autre. C’est vraiment dans le but de transférer l’information qu’on a. Après ça, les gens peuvent travailler avec cette information pour structurer leur approche

, souligne le porte-parole du CERMIM.

De son côté, Merinov bénéficie aussi du programme d’intendance sur les espèces en péril depuis 2022. Un projet de quatre ans, SOS Fantôme, permettra de continuer la récupération jusqu’en 2025-2026.

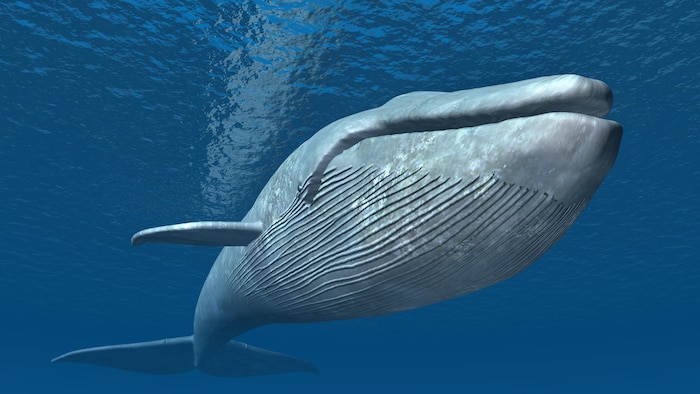

Le programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril, comme les baleines bleues, finance différents projets sur les engins de pêche fantômes. (Photo d’archives) Photo : iStock

Merinov reçoit aussi de plus en plus de financement par le truchement de programmes de compensation issus des lois environnementales du Canada et du Québec. Souvent, des partenaires [dont les projets] vont avoir des impacts dans les milieux marins vont nous appeler et vont nous demander ce qu’il est possible de faire.

Le Centre propose alors des projets de restauration d’un habitat important, par exemple l’habitat essentiel de la baleine bleue, grâce à la récupération d’engins de pêche et de cordages perdus. Souvent, il s’agit de zones très fréquentées, notamment celles que fréquentent les pêcheurs de crabe du golfe du Saint-Laurent.

Un bilan et une analyse

Selon Alex Fréchette, l’industrie perd environ 5 % de ses engins de pêche par année. Pour pallier la perte, il faudrait, d’après lui, en récupérer autant, ce qui ne tient pas compte de ce qui a été perdu durant des années. Il évalue que les cinq dernières années n’ont probablement pas permis de réduire les quantités d’engins perdus. Il y a quand même eu beaucoup de développement qu’on a dû faire avant d’avoir des méthodes efficaces et il y a encore place à amélioration.

M. Fléchette mise sur l’innovation pour y parvenir. La valeur environnementale des mammifères marins est extrêmement importante pour la préservation de l’écosystème et de la productivité des milieux marins. Je pense que ça reste extrêmement important de continuer.

Pêches et Océans travaille d’ailleurs à une stratégie quinquennale destinée à rendre les engins de pêche sécuritaires pour les baleines et y a déjà investi 20 M$.

Un des grappins conçus par Merinov pour récupérer les cordages d’engins fantômes. (Photo d’archives) Photo : Merinov

Merinov prépare une analyse environnementale de la récupération des engins fantômes. On veut que notre industrie continue à performer, mais on veut aussi s’assurer que la gestion des ressources est durable. Donc, en posant un regard grâce à cette analyse environnementale, on est quand même très contents de pouvoir participer.

Ce document sera déposé au cours de l’année 2025 au ministère des Pêches et des Océans.

Un sommet en février

Le MPO planifie également la tenue d’un sommet international sur les engins de pêche en février 2025.

Alex Fréchette y voit une occasion de discuter des bases d’une future politique canadienne qui prendra en considération la totalité des problèmes liés à la pêche fantôme. Ça va aussi permettre d’arrimer les différents efforts, permettre au Canada et à ses experts d’établir de nouveaux partenariats pour qu’on soit capables d’importer de nouvelles innovations Canada.

Selon le chercheur, il demeure que la récupération est une solution de dernier recours et que la meilleure manière consiste à travailler en amont, c’est-à-dire à l’élaboration de technologies qui vont limiter les pertes au maximum. Il va falloir qu’on continue à travailler pour qu’il y ait peut-être une gestion beaucoup plus intégrée des engins de pêche et des méthodes de récupération pour rendre ça le plus efficace possible.

LA UNE : Depuis sa création en 2020, le Fonds pour les engins fantômes a permis de récupérer plus de 2244 tonnes d’engins de pêche abandonnés ainsi que 883km de cordage. (Photo d’archives) Photo : Associated Press / Caleb Jones

PAR vec la collaboration d’Isabelle Larose