Caroline Gini ne savait pas dans quoi elle s’embarquait quand elle a décidé de faire son doctorat à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Cette Suissesse, originaire de Genève, n’avait pas réalisé que cette province atlantique était réputée pour la rudesse de son climat : le brouillard, le vent et la pluie.

Sans parler qu’en 2019, elle n’avait aucune idée qu’une pandémie s’annonçait et qu’elle se retrouverait confinée sur l’île, loin de sa famille, incapable de participer à des croisières pour poursuivre ses recherches en géologie marine. Disons que j’ai eu beaucoup de temps pour préparer ma prochaine mission

, dit-en elle rigolant.

Cinq ans plus tard, tout ce temps a porté ses fruits. En collaboration avec Kraken Robotics, une petite entreprise de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, Caroline Gini a développé un sonar capable de produire des images inédites des fonds marins.

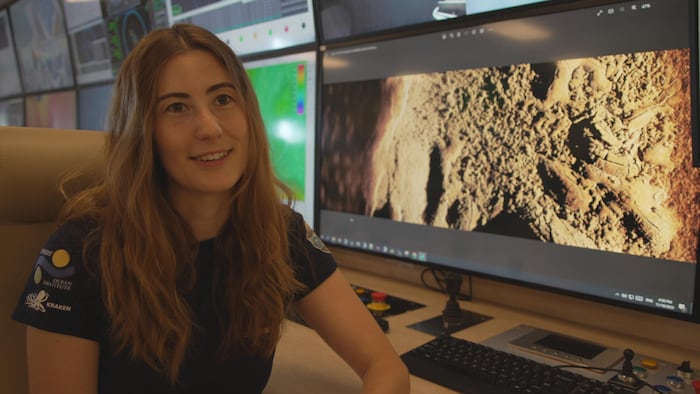

Caroline Gini s’est spécialisée dans la géologie marine. PHOTO : RADIO-CANADA

Elle a testé cette technologie en haute mer pour la première fois à l’automne 2023, au large des îles Galapagos, dans l’océan Pacifique. Les résultats ont surpassé les attentes de toute son équipe. On n’a jamais vu de telles images des fonds marins, dit-elle, émerveillée. On dirait des photos.

Ce sonar – un sonar interférométrique à synthèse d’ouverture, pour les initiés – éveille bien des convoitises… et il suscite en même temps certaines craintes. L’industrie minière pourrait y avoir recours pour faciliter l’extraction des métaux dans les fonds marins. Cette possibilité inquiète les biologistes, qui cherchent à protéger les écosystèmes fragiles des profondeurs abyssales.

Une demande qui explose

Dans le contexte de la transition énergétique, la demande pour certains métaux explose. Pour lutter contre les changements climatiques, on s’apprête à fabriquer des millions de batteries pour véhicules électriques, des éoliennes et des panneaux solaires.

Ces technologies requièrent du cobalt, du nickel et d’autres métaux stratégiques. Les gisements terrestres sont de plus en plus difficiles à exploiter et l’industrie convoite maintenant les profondeurs océaniques.

La société minière canadienne The Metals Company a déjà testé sa machinerie dans la zone Clarion-Clipperton, située dans l’océan Pacifique, entre Hawaï et le Mexique.

Ses engins ressemblent à d’immenses aspirateurs. Ils raclent le fond de l’océan et aspirent des roches qui ont la taille de pommes de terre. Ces roches, on les appelle des nodules polymétalliques

dans le jargon scientifique.

Les nodules sont riches en nickel et en cobalt

, dit John Jamieson, rencontré dans son laboratoire à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géologie marine à l’Université Memorial dirige les recherches de Caroline Gini.

John Jamieson est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géologie marine de l’Université Memorial. PHOTO : RADIO-CANADA

Les nodules se forment sur des millions d’années

, poursuit-il en sortant quelques-unes de ces précieuses roches d’un tiroir.

Plus précisément, ils se forment lorsque des couches successives de minéraux métalliques s’accumulent autour d’un noyau, comme un fragment de coquillage ou une dent de requin. On les trouve généralement entre 4000 et 6000 m de profondeur, sur le plancher océanique.

Pour les sociétés minières, le procédé ne pourrait pas être plus simple. Il faut simplement les aspirer au fond de l’eau et les faire remonter à la surface.

Le sonar de Kraken Robotics, testé par Caroline Gini, pourrait faciliter la tâche aux sociétés minières. Attaché à un véhicule sous-marin télécommandé, il peut repérer une formation rocheuse de 3 cm de large, et ce, à une distance de 150 m, de part et d’autre du sonar. De quoi détecter tous les nodules à la ronde.

Un nodule provenant des fonds marins coupé en deux PHOTO : RADIO-CANADA

À la défense des écosystèmes

Lorsqu’on lui parle des applications possibles du sonar pour l’industrie minière, Caroline Gini reste sur ses gardes. C’est qu’il s’agit d’un sujet sensible. De nombreux biologistes et environnementalistes s’opposent à l’exploitation minière des fonds marins. Ils veulent protéger l’un des derniers endroits vierges de la planète.

C’est le cas de Cherisse Du Preez. Cette biologiste marine de Pêches et Océans Canada vit et travaille sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a mené de nombreuses expéditions en mer pour étudier les animaux qui vivent dans les grands fonds océaniques.

Parmi ses faits d’armes : la découverte d’une pouponnière de raies blanches du Pacifique, au large des côtes canadiennes, abritant un million d’œufs. C’est la plus grosse pouponnière du genre jamais trouvée.

Cherisse Du Preez est biologiste marine à Pêches et Océans Canada. PHOTO : RADIO-CANADA

Sa passion est évidente lorsqu’elle se met à parler de son sujet de prédilection. Les fonds marins ont échappé à toutes les extinctions massives sur Terre, souligne-t-elle. Les plus anciens animaux de la planète y vivent. Si on perturbe cet écosystème, ce sera permanent. On n’aura pas de deuxième chance.

Caroline Gini n’est pas insensible aux arguments de Cherisse Du Preez. Elle avance que le sonar de Kraken Robotics pourrait très bien servir à étudier les habitats des fonds marins pour mieux les protéger.

John Jamieson croit pour sa part que l’opposition des biologistes et des écologistes repose sur des arguments trop simplistes. Il estime que l’exploitation des métaux des fonds marins pourrait être préférable à l’ouverture de nouvelles mines terrestres.

Si on n’extrait pas le nickel des fonds marins pour fabriquer les batteries, où le prendra-t-on? Pour le moment, la plupart de notre nickel provient des forêts tropicales en Indonésie. Ce n’est pas mieux!

fait-il remarquer.

À quand un code minier?

Pour trancher le débat, un organisme a été créé par l’Organisation des Nations unies, soit l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), qui est établie à Kingston, en Jamaïque.

Il est chargé d’adopter un code minier pour réglementer l’extraction des métaux dans les eaux internationales. Ce code est censé à la fois encadrer l’industrie et protéger les écosystèmes.

Après des années de discussions, le code n’a pas encore été adopté par les pays qui ont ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, membres de l’AIFM.

Les fonds marins contiennent des métaux très demandés pour affronter la transition énergétique. PHOTO : RADIO-CANADA

Cherisse Du Preez a participé à quelques réunions de l’AIFM. Parfois, nous sommes un ou deux scientifiques contre une soixantaine de représentants de sociétés minières, indique-t-elle. Nous sommes en désavantage numérique. Même si 99 % des scientifiques considèrent qu’il ne faut pas aller de l’avant, c’est très difficile de se faire entendre.

En 2023, le Canada a entendu son appel et celui de centaines d’autres scientifiques. Le pays s’est prononcé en faveur d’un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins. Plusieurs autres États, dont la France et l’Allemagne, ont pris position dans le même sens. Ils prônent le principe de précaution.

Cela suffira-t-il à calmer les ambitions des sociétés minières? C’est loin d’être certain. The Metals Company a signifié son intention d’entreprendre des opérations à grande échelle dès 2025, avec ou sans code minier.

La bataille du fond des mers est loin d’être terminée.

LA UNE : Les fonds marins font l’envie de minières qui aimeraient exploiter leurs métaux. PHOTO : ISTOCK