Le ministère de la Sécurité publique octroie ce financement, qui s’échelonnera de 2025 à 2027, par l’entremise du Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), qui vise à soutenir les analyses et la prévention des risques de sinistres environnementaux et anthropiques.

La semaine dernière, l’Université Laval a reçu un financement de 1 million de dollars pour documenter l’effet des recharges de plages sur la biodiversité marine.

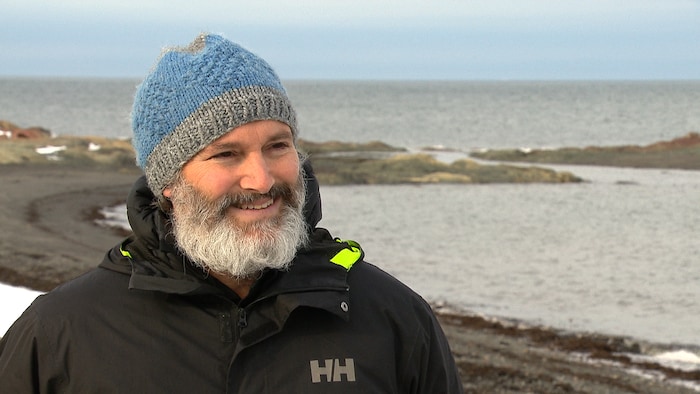

Bien qu’il s’agisse d’un aménagement utilisé depuis plus d’un siècle dans le monde, les recharges de plage ont fait leur apparition assez récemment au Québec, explique le professeur titulaire de la Chaire de recherche en géoscience côtière de l’UQAR, Pascal Bernatchez.

Les premières recharges ont été réalisées à Sept-Îles, notamment à la plage Monaghan, en 2000, explique-t-il.

Depuis une dizaine d’années, d’autres recharges ont été effectuées, entre autres aux Îles-de-la-Madeleine, à Sainte-Flavie, à Carleton et à Percé, dont la promenade a été plusieurs fois endommagée par les tempêtes.

Avec cette enveloppe de Québec, les chercheurs de l’UQAR pourront effectuer le suivi de ces recharges et évaluer leur efficacité à réduire les risques d’érosion et de submersion côtières.

Les conclusions du programme de suivi serviront à élaborer des recommandations au ministère de la Sécurité publique, indique Pascal Bernatchez.

30 à 40 % du littoral québécois touché

Selon Pascal Bernatchez, 30 à 40 % du littoral du Québec est particulièrement affecté par l’érosion.

De surcroît, tous les milieux côtiers ne possèdent pas la même résilience, souligne-t-il. Les vitesses de recul de la côte peuvent varier d’un endroit à l’autre et certaines plages peuvent reprendre leur position initiale après le passage d’une tempête, explique le chercheur.

Une des bonnes nouvelles, c’est que le phénomène est assez bien documenté au Québec, selon lui. Également, grâce à des études effectuées en 2021, on connaît les côtes où il importe d’agir en priorité.

Il y a d’énormes pas qui se sont faits dans les 10 dernières années en matière d’adaptation

, observe M. Bernatchez.

Dans les prochaines années, le phénomène de la submersion côtière devra faire l’objet de plus de recherches, croit-il. On améliore nos connaissances, mais on a encore du travail à faire pour bien le modéliser.

LA UNE : Les recharges de plage sont couramment utilisées au Québec depuis une dizaine d’années. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose