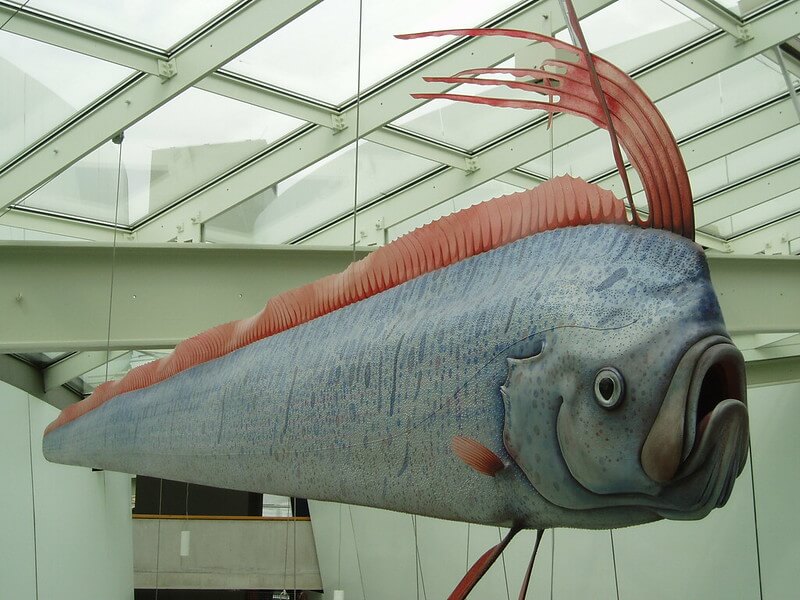

Le serpent de mer, le grand classique

Chez les Vikings, on l’appelle Jörmungandr. Au Japon, on le baptise plutôt Ikuchi. Et les Grecs, eux, le nomment Scylla. Le serpent de mer est présent dans une grande majorité des cultures du monde. Plusieurs origines distinctes pourraient expliquer son omniprésence dans les contes de marins. L’une d’elles proviendrait des baleines. Plus précisément, il s’agirait des pénis de ces animaux qui, lorsque exposés, sont assez longs et peuvent faire penser à des créatures serpentines.

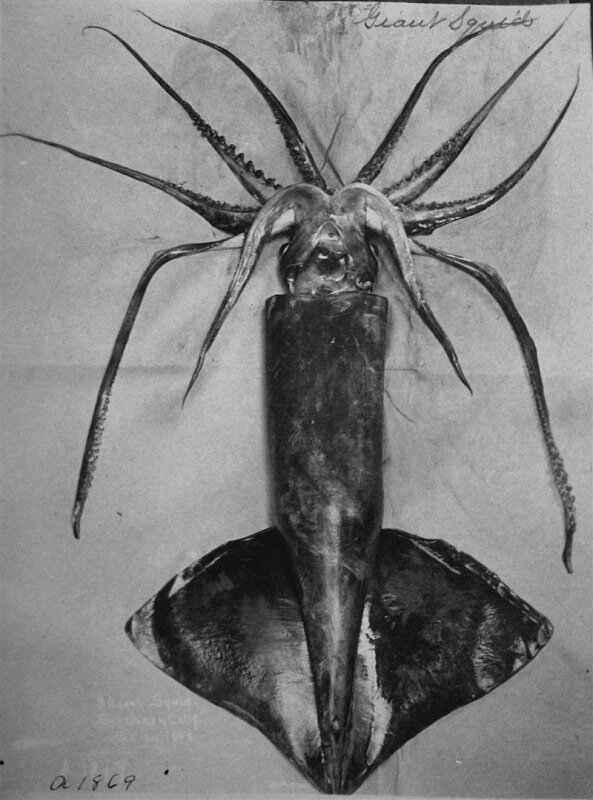

Une autre explication serait, encore une fois, liée aux calmars géants et à d’autres grands céphalopodes. Il n’est pas nécessairement hors du commun de croiser des tentacules déchirés de ces animaux trouvés à la dérive, vestiges d’un repas de cachalots ou de requins. Ces restes, parfois très longs, auraient pu être considérés comme des animaux à part entière par un observateur mal avisé.

Au cours des deux derniers siècles, un nouveau phénomène aurait pu constituer une source «d’observations» de serpents de mer. Au début du 19e siècle, l’industrie de la pêche a déployé une très grande quantité d’engins de pêche dans des zones où ils n’étaient que peu ou pas présents. Il y aurait donc eu une forte augmentation de mammifères marins empêtrés. Des baleines traînant un long filet derrière elles pourraient donc avoir alimenté les histoires de serpents de mer de l’époque.